Die steuerliche Behandlung von Bauleistungen gehört zu den komplexesten Bereichen im Handwerk. Besonders die Regelung nach § 13b UStG stellt viele Handwerker vor große Herausforderungen. Dieser Paragraf regelt das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren bei Bauleistungen, bei dem die Steuerschuldnerschaft vom leistenden Unternehmen auf den Leistungsempfänger übergeht. Für Handwerksbetriebe bedeutet dies: Sie müssen genau prüfen, wann sie Umsatzsteuer ausweisen müssen und wann nicht. Fehler können zu erheblichen Nachforderungen durch das Finanzamt führen und im schlimmsten Fall sogar die Existenz des Betriebs gefährden. Dieser Praxisleitfaden erklärt Ihnen detailliert, was Sie bei Bauleistungen 13b UStG beachten müssen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und wie Sie Ihre Rechnungen korrekt erstellen.

Was sind Bauleistungen nach § 13b UStG?

Der Begriff „Bauleistungen“ ist im Umsatzsteuergesetz nicht eindeutig definiert, was in der Praxis häufig zu Unsicherheiten führt. Das Bundesfinanzministerium hat jedoch in mehreren Schreiben klargestellt, welche Leistungen darunter fallen. Grundsätzlich sind Bauleistungen alle Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Dazu gehören typische Handwerksleistungen wie Maurerarbeiten, Zimmererarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Elektroinstallationen, Sanitärinstallationen, Malerarbeiten und Bodenverlegearbeiten. Auch vorbereitende Arbeiten wie Erdarbeiten, Abbrucharbeiten oder Gerüstbau fallen unter den Begriff der Bauleistungen.

Wichtig zu verstehen ist, dass nicht nur die reine Bauleistung zählt, sondern auch die damit unmittelbar verbundenen Nebenleistungen. Wenn beispielsweise ein Fliesenleger nicht nur die Fliesen verlegt, sondern auch den erforderlichen Estrich einbringt, handelt es sich insgesamt um eine Bauleistung. Ebenso zählen Planungsleistungen wie Statikberechnungen oder Bauüberwachung zu den Bauleistungen, wenn sie im direkten Zusammenhang mit einem Bauvorhaben stehen. Die Abgrenzung kann im Einzelfall schwierig sein, insbesondere bei Wartungs- und Reparaturarbeiten. Hier gilt: Handelt es sich um eine bloße Erhaltungsmaßnahme ohne wesentliche bauliche Veränderung, liegt in der Regel keine Bauleistung vor.

Grundprinzip des Reverse-Charge-Verfahrens bei Bauleistungen

Das Reverse-Charge-Verfahren nach § 13b UStG kehrt die normale Steuerschuldnerschaft um. Während üblicherweise der leistende Unternehmer die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführt, geht diese Pflicht bei Bauleistungen 13b UStG auf den Leistungsempfänger über. Der Handwerker stellt seine Rechnung netto ohne Umsatzsteuer aus und vermerkt darauf den Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Dieser muss dann die Umsatzsteuer selbst berechnen und an sein Finanzamt abführen. Gleichzeitig kann er, sofern er vorsteuerabzugsberechtigt ist, die Steuer als Vorsteuer wieder geltend machen, sodass in der Regel ein Nullsummenspiel entsteht.

Dieses Verfahren wurde eingeführt, um Umsatzsteuerkarusselle in der Baubranche zu verhindern. Dabei handelte es sich um betrügerische Konstruktionen, bei denen Unternehmen Umsatzsteuer in Rechnung stellten, aber nicht an das Finanzamt abführten und anschließend vom Markt verschwanden. Durch die Umkehr der Steuerschuldnerschaft wird dieses Risiko minimiert. Für ehrliche Handwerker bedeutet das Verfahren allerdings erhöhten bürokratischen Aufwand und die Notwendigkeit, genau zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13b UStG vorliegen.

Wann gilt die Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG?

Die Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens bei Bauleistungen 13b UStG ist an mehrere Voraussetzungen geknüpft, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen. Erstens muss es sich um eine Bauleistung im Sinne des Gesetzes handeln. Zweitens muss der Leistungsempfänger ein Unternehmer sein, der selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt. Drittens muss die Leistung für das Unternehmen des Leistungsempfängers ausgeführt werden, nicht für dessen privaten Bereich. Diese drei Kriterien müssen kumulativ vorliegen, damit § 13b UStG greift.

Das kritischste Kriterium ist die Eigenschaft des Leistungsempfängers als Bauunternehmer. Ein Unternehmer erbringt dann nachhaltig Bauleistungen, wenn diese mehr als 10 Prozent seines Gesamtumsatzes im vorangegangenen Kalenderjahr ausmachten. Dabei werden auch nur gelegentliche oder einmalige Bauleistungen berücksichtigt. Ein Beispiel: Ein Malerbetrieb, der gelegentlich auch Trockenbauarbeiten ausführt, erbringt nachhaltig Bauleistungen. Ein reiner Möbelhändler, der einmalig eine Zwischenwand einziehen lässt, hingegen nicht. Die 10-Prozent-Grenze gilt nur für Kleinunternehmer als Erleichterung – reguläre Unternehmer gelten bereits bei geringeren Anteilen als Bauunternehmer, wenn sie Bauleistungen erbringen.

Die Freistellungsbescheinigung und ihre Bedeutung

Ein wichtiges Instrument bei Bauleistungen 13b UStG ist die Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz. Diese Bescheinigung wird vom Finanzamt ausgestellt und bestätigt, dass das bauausführende Unternehmen seinen steuerlichen Pflichten ordnungsgemäß nachkommt. Zwar ist die Freistellungsbescheinigung keine zwingende Voraussetzung für die Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens, doch sie hat erhebliche praktische Bedeutung. Wenn der Leistungsempfänger keine Freistellungsbescheinigung vorlegt, muss der leistende Unternehmer 15 Prozent der Rechnungssumme (inklusive Umsatzsteuer) als Steuerabzug einbehalten und direkt ans Finanzamt abführen.

Dieser Steuerabzug wird auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des leistenden Unternehmens angerechnet, belastet aber zunächst dessen Liquidität erheblich. Daher ist es für Handwerker wichtig, vor Auftragsbeginn zu prüfen, ob der Auftraggeber über eine gültige Freistellungsbescheinigung verfügt. Die Bescheinigung wird befristet ausgestellt und muss regelmäßig verlängert werden. Handwerker sollten sich eine Kopie der Bescheinigung geben lassen und diese zu ihren Unterlagen nehmen. Wichtig: Die Freistellungsbescheinigung betrifft den Steuerabzug nach § 48b EStG, nicht die Umsatzsteuer nach § 13b UStG – beides sind unterschiedliche Regelungen, die häufig verwechselt werden.

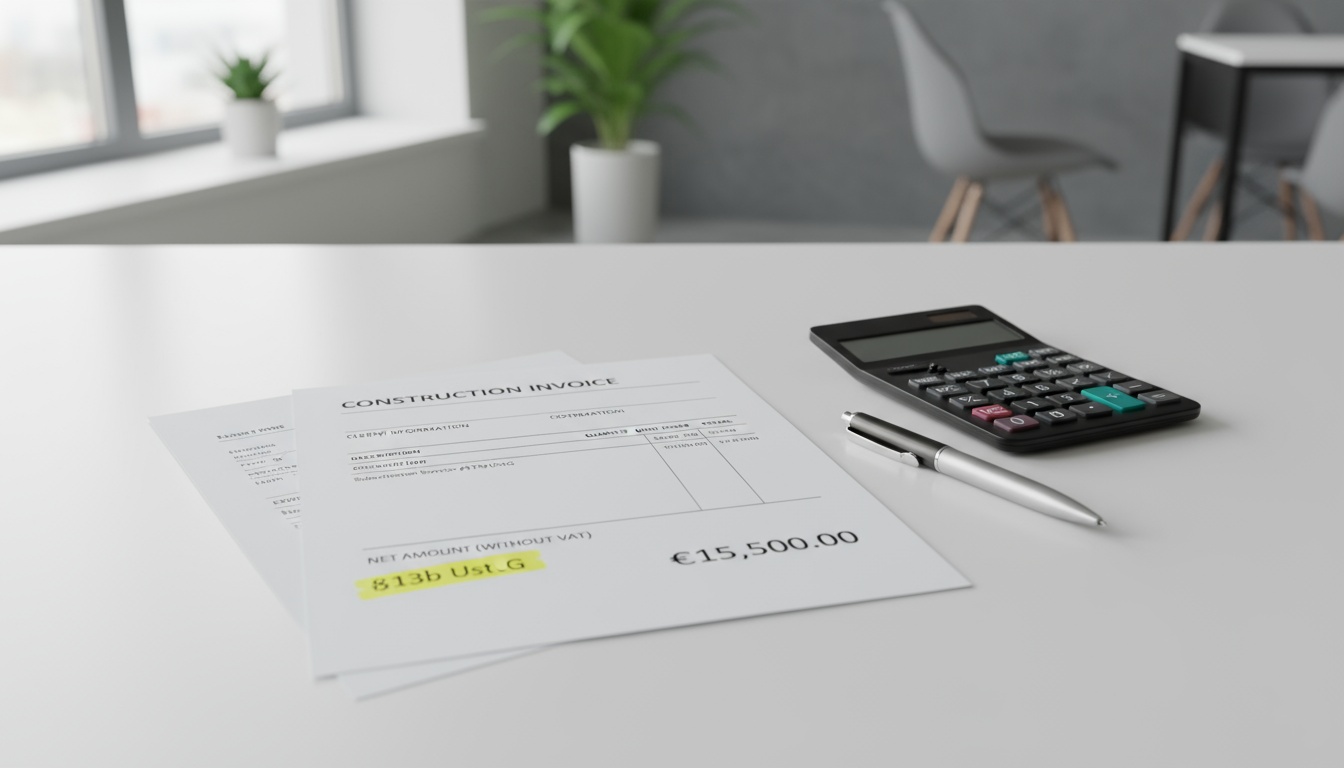

Korrekte Rechnungsstellung bei Bauleistungen nach § 13b UStG

Die richtige Rechnungsstellung ist bei Bauleistungen 13b UStG entscheidend, um spätere Probleme mit dem Finanzamt zu vermeiden. Eine Rechnung im Reverse-Charge-Verfahren muss alle üblichen Pflichtangaben einer Rechnung enthalten: Name und Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers, Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Leistungszeitpunkt, Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Umfang und Art der Leistung, sowie das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag. Bei Anwendung des § 13b UStG gibt es jedoch wichtige Besonderheiten zu beachten.

Der wichtigste Unterschied: Es wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen. Stattdessen muss auf der Rechnung ein Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers aufgeführt werden. Dieser Hinweis sollte lauten: „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers gemäß § 13b Abs. 5 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 Nr. 4 UStG“ oder kurz „Reverse-Charge-Verfahren – Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“. Ohne diesen Hinweis kann die Rechnung nicht ordnungsgemäß sein, was sowohl für den Rechnungssteller als auch für den Empfänger zu Problemen führen kann. Der Leistungsempfänger benötigt diesen Hinweis, um die Steuer korrekt in seiner Umsatzsteuervoranmeldung zu erfassen.

Praktische Beispiele für die Anwendung von § 13b UStG

Um die Anwendung von Bauleistungen 13b UStG besser zu verstehen, helfen konkrete Praxisbeispiele. Beispiel 1: Ein Dachdeckermeister wird von einem Bauträger beauftragt, das Dach eines Neubaus einzudecken. Der Bauträger erbringt regelmäßig Bauleistungen und ist als Unternehmer tätig. Hier greift § 13b UStG – der Dachdecker stellt seine Rechnung netto ohne Umsatzsteuer aus und vermerkt die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Der Bauträger muss die Umsatzsteuer selbst berechnen und in seiner Umsatzsteuervoranmeldung deklarieren.

Beispiel 2: Derselbe Dachdeckermeister wird von einer Privatperson beauftragt, deren Einfamilienhaus neu einzudecken. Hier greift § 13b UStG nicht, da die Privatperson kein Unternehmer ist und keine Bauleistungen erbringt. Der Dachdecker stellt eine normale Rechnung mit 19 Prozent Umsatzsteuer aus und führt diese an das Finanzamt ab. Beispiel 3: Ein Elektrikermeister führt Installationsarbeiten für ein Autohaus durch. Das Autohaus verkauft und repariert Fahrzeuge, erbringt aber selbst keine Bauleistungen. In diesem Fall greift § 13b UStG nicht – die Rechnung wird mit Umsatzsteuer ausgestellt. Beispiel 4: Ein Trockenbauer arbeitet als Subunternehmer für einen Malerbetrieb an einem Gewerbeobjekt. Der Malerbetrieb erbringt selbst regelmäßig Bauleistungen. Hier greift § 13b UStG – die Rechnung wird netto ohne Umsatzsteuer ausgestellt.

Diese Beispiele zeigen: Die Anwendung hängt immer von der konkreten Situation ab. Im Zweifelsfall sollten Handwerker beim Auftraggeber nachfragen oder sich rechtlich beraten lassen. Ein Fehler kann teuer werden, denn wenn § 13b UStG fälschlicherweise nicht angewendet wird, obwohl die Voraussetzungen vorlagen, kann das Finanzamt die Umsatzsteuer nachfordern. Umgekehrt kann es bei fälschlicher Anwendung zu Problemen beim Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers kommen.

Besonderheiten bei Subunternehmer-Verhältnissen

In der Baubranche ist es üblich, dass Hauptunternehmer Teilleistungen an Subunternehmer vergeben. Bei solchen Subunternehmer-Verhältnissen kommt Bauleistungen 13b UStG besonders häufig zur Anwendung, da in der Regel sowohl Haupt- als auch Subunternehmer Bauleistungen erbringen. Der Subunternehmer stellt seine Rechnung an den Hauptunternehmer nach § 13b UStG ohne Umsatzsteuer aus. Der Hauptunternehmer wird zum Steuerschuldner und muss die Umsatzsteuer in seiner Voranmeldung erklären, kann sie aber gleichzeitig als Vorsteuer abziehen, sofern er vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Eine Besonderheit besteht bei Subunternehmerketten: Wenn ein Hauptunternehmer einen Subunternehmer beauftragt, der wiederum einen weiteren Sub-Subunternehmer einschaltet, gilt § 13b UStG auf jeder Ebene, sofern alle Beteiligten Bauleistungen erbringen. Wichtig ist auch die Abgrenzung zwischen echten Subunternehmern und Arbeitnehmerüberlassung. Bei der Arbeitnehmerüberlassung stellt der Verleiher Personal zur Verfügung, das in die Arbeitsorganisation des Entleihers eingegliedert wird. Solche Leistungen fallen nicht unter § 13b UStG, sondern werden normal mit Umsatzsteuer abgerechnet. Die Abgrenzung ist im Einzelfall schwierig und sollte im Zweifel rechtlich geprüft werden.

Dokumentationspflichten und Aufbewahrungsfristen

Handwerker, die Bauleistungen nach § 13b UStG erbringen oder empfangen, müssen besondere Dokumentationspflichten beachten. Zunächst ist es wichtig, die Eigenschaft des Leistungsempfängers als Bauunternehmer zu dokumentieren. Dies kann durch eine schriftliche Bestätigung des Auftraggebers erfolgen, dass er nachhaltig Bauleistungen erbringt. Alternativ kann man sich auf die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Auftraggebers verlassen, die in Verbindung mit der Art der erbrachten Leistung ausreichend Sicherheit bietet. Eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG sollte ebenfalls in Kopie aufbewahrt werden, auch wenn sie nicht die Umsatzsteuer betrifft.

Alle Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Korrespondenz zum Auftrag sollten sorgfältig archiviert werden. Die Aufbewahrungsfrist beträgt zehn Jahre ab Ende des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde. Diese lange Frist ist notwendig, da das Finanzamt auch Jahre später noch prüfen kann, ob die Regelungen korrekt angewendet wurden. Besonders bei größeren Bauprojekten empfiehlt es sich, eine projektbezogene Dokumentation anzulegen, die alle steuerlich relevanten Unterlagen enthält. Dies erleichtert nicht nur eventuelle Betriebsprüfungen, sondern hilft auch bei der eigenen Nachvollziehbarkeit komplexer Geschäftsvorfälle.

Häufige Fehler und wie Sie diese vermeiden

In der Praxis werden bei der Anwendung von Bauleistungen 13b UStG immer wieder typische Fehler gemacht. Ein häufiger Fehler ist die falsche Einschätzung, ob der Leistungsempfänger ein Bauunternehmer ist. Viele Handwerker gehen davon aus, dass jeder gewerbliche Kunde automatisch unter § 13b UStG fällt – das ist falsch. Nur Unternehmer, die selbst nachhaltig Bauleistungen erbringen, sind davon betroffen. Ein weiterer häufiger Fehler ist die falsche oder fehlende Rechnungsangabe. Wenn der Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers fehlt oder falsch formuliert ist, kann dies zu erheblichen Problemen führen.

Auch das Vergessen der Freistellungsbescheinigung führt oft zu Schwierigkeiten. Ohne diese Bescheinigung muss der Steuerabzug nach § 48b EStG vorgenommen werden, was die Liquidität belastet. Manche Handwerker verwechseln zudem § 13b UStG mit der Kleinunternehmerregelung – das sind jedoch völlig unterschiedliche Regelungen. Kleinunternehmer können zwar auch Bauleistungen erbringen, unterliegen aber eigenen Regeln bezüglich der Umsatzsteuer. Ein weiterer Fehlerbereich ist die unzureichende Dokumentation. Ohne ordnungsgemäße Belege kann das Finanzamt im Nachhinein die Anwendung des § 13b UStG anzweifeln und Umsatzsteuer nachfordern.

Checkliste für die korrekte Anwendung von § 13b UStG

Um bei Bauleistungen 13b UStG auf der sicheren Seite zu sein, sollten Handwerker folgende Checkliste durchgehen: Vor Auftragsannahme: Prüfen Sie, ob es sich um eine Bauleistung handelt. Klären Sie, ob der Auftraggeber ein Unternehmer ist, der selbst Bauleistungen erbringt. Fordern Sie gegebenenfalls eine schriftliche Bestätigung an. Prüfen Sie, ob eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorliegt. Bei Rechnungsstellung: Stellen Sie die Rechnung netto ohne Umsatzsteuer aus. Fügen Sie den Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers ein. Verwenden Sie die korrekte Formulierung gemäß § 13b UStG. Achten Sie auf alle sonstigen Pflichtangaben einer Rechnung.

Bei Rechnungseingang: Prüfen Sie, ob auf Eingangsrechnungen für Bauleistungen der § 13b-Hinweis vorhanden ist. Erfassen Sie die Umsatzsteuer in Ihrer Umsatzsteuervoranmeldung als Steuerschuldner. Ziehen Sie gleichzeitig die Vorsteuer ab, sofern Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind. Dokumentation: Archivieren Sie alle relevanten Unterlagen für mindestens zehn Jahre. Legen Sie eine Kopie der Freistellungsbescheinigung zu den Akten. Dokumentieren Sie die Eigenschaft des Leistungsempfängers als Bauunternehmer. Diese Checkliste hilft, die häufigsten Fehlerquellen zu vermeiden und im Fall einer Betriebsprüfung gut vorbereitet zu sein.

Auswirkungen auf die Liquiditätsplanung

Die Anwendung von Bauleistungen 13b UStG hat erhebliche Auswirkungen auf die Liquidität von Handwerksbetrieben. Während bei normalen Rechnungen die ausgewiesene Umsatzsteuer zunächst beim Rechnungssteller verbleibt und erst bei der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt abgeführt wird, entfällt dieser Liquiditätsvorteil beim Reverse-Charge-Verfahren. Der Handwerker erhält nur den Nettobetrag und muss seine eigene Umsatzsteuer aus diesem Betrag bestreiten. Dies ist besonders bei größeren Projekten mit langen Zahlungszielen problematisch, wenn zwischenzeitlich Material eingekauft werden muss, für das Umsatzsteuer gezahlt wurde.

Andererseits profitiert der Handwerker als Leistungsempfänger von Bauleistungen, da er die Umsatzsteuer nicht vorstrecken muss. Wenn ein Betrieb sowohl Bauleistungen erbringt als auch empfängt, gleicht sich dies in der Regel aus. Kleinere Betriebe mit begrenzten finanziellen Reserven sollten jedoch ihre Liquiditätsplanung sorgfältig an die Besonderheiten des § 13b UStG anpassen. Es empfiehlt sich, einen Liquiditätspuffer einzuplanen und bei größeren Projekten Abschlagszahlungen zu vereinbaren. Auch die Kommunikation mit der Hausbank kann sinnvoll sein, um kurzfristige Finanzierungslücken zu überbrücken.

Besonderheiten bei kleinen und mittleren Handwerksbetrieben

Kleine und mittlere Handwerksbetriebe stehen vor besonderen Herausforderungen bei der Anwendung von § 13b UStG. Während größere Unternehmen oft über eigene Steuerabteilungen oder externe Steuerberater verfügen, müssen kleinere Betriebe die komplexen Regelungen selbst verstehen und anwenden. Hier ist besondere Sorgfalt geboten, denn Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das Finanzamt erwartet auch von kleinen Betrieben die korrekte Anwendung der Regelungen. Es empfiehlt sich daher, zumindest in der Einführungsphase einen Steuerberater hinzuzuziehen, der die spezifischen Abläufe im Betrieb prüft und gegebenenfalls Schulungen durchführt.

Auch bei der Softwareauswahl sollten kleine Betriebe darauf achten, dass ihre Rechnungsprogramme die Besonderheiten des § 13b UStG abbilden können. Moderne Buchhaltungssoftware bietet oft Vorlagen für Reverse-Charge-Rechnungen und hilft bei der korrekten Erfassung in der Umsatzsteuervoranmeldung. Die Investition in geeignete Software zahlt sich durch Zeitersparnis und Fehlerreduktion schnell aus. Kleinunternehmer im Sinne des § 19 UStG haben übrigens einen besonderen Status: Sie wenden zwar grundsätzlich auch § 13b UStG an, wenn sie Bauleistungen von anderen Bauunternehmern empfangen, können aber die Vorsteuer nicht geltend machen, da sie von der Umsatzsteuer befreit sind.

Änderungen und aktuelle Rechtsprechung

Die Regelungen zu Bauleistungen 13b UStG unterliegen regelmäßigen Anpassungen durch Gesetzesänderungen und Rechtsprechung. Handwerker sollten sich daher kontinuierlich über Neuerungen informieren. In den letzten Jahren gab es mehrere wichtige Urteile des Bundesfinanzhofs, die die Anwendung präzisiert haben. Beispielsweise wurde geklärt, dass auch Planungsleistungen unter bestimmten Voraussetzungen als Bauleistungen gelten können. Ebenso wurde die 10-Prozent-Grenze für die nachhaltige Erbringung von Bauleistungen durch die Rechtsprechung konkretisiert.

Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht regelmäßig Anwendungserlasse, die wichtige Hinweise zur praktischen Umsetzung geben. Diese Erlasse sind zwar nicht rechtsverbindlich, werden aber von den Finanzämtern in der Regel angewendet und bieten daher wichtige Orientierung. Handwerker sollten diese Veröffentlichungen im Blick behalten, beispielsweise über Fachzeitschriften, Innungsverbände oder ihre Steuerberater. Auch die Digitalisierung bringt Veränderungen mit sich: Die zunehmende elektronische Übermittlung von Rechnungen und die Einführung von E-Invoicing-Standards müssen mit den Anforderungen des § 13b UStG in Einklang gebracht werden.

Internationale Aspekte bei grenzüberschreitenden Bauleistungen

Bei grenzüberschreitenden Bauleistungen innerhalb der EU gelten besondere Regelungen. Grundsätzlich unterliegen Bauleistungen dem Umsatzsteuerrecht des Landes, in dem die Leistung erbracht wird (Ort der Leistung). Wenn ein deutscher Handwerker eine Bauleistung in einem anderen EU-Land erbringt, muss er sich mit den dortigen Umsatzsteuerregelungen vertraut machen. Umgekehrt gilt: Erbringt ein ausländisches Unternehmen eine Bauleistung in Deutschland an einen deutschen Bauunternehmer, kommt § 13b UStG zur Anwendung. Der deutsche Leistungsempfänger wird zum Steuerschuldner.

Bei solchen internationalen Sachverhalten ist besondere Vorsicht geboten. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des ausländischen Unternehmens sollte über das offizielle EU-Bestätigungsverfahren verifiziert werden. Zudem sollte dokumentiert werden, dass es sich beim Leistungsempfänger um einen Bauunternehmer handelt. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Konsultation eines auf internationales Steuerrecht spezialisierten Beraters. Auch Brexit-bedingte Änderungen im Verhältnis zu Großbritannien müssen beachtet werden, da das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil des EU-Binnenmarkts ist und damit besondere Regelungen gelten.

Digitalisierung und § 13b UStG

Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst auch den Umgang mit Bauleistungen 13b UStG. Moderne Buchhaltungssoftware und cloudbasierte Lösungen erleichtern die korrekte Anwendung erheblich. Viele Programme bieten automatische Prüfungen, die erkennen, ob eine Rechnung nach § 13b UStG ausgestellt werden muss. Sie warnen vor fehlenden Pflichtangaben und helfen bei der korrekten Erfassung in der Umsatzsteuervoranmeldung. Durch die Integration von Kundendatenbanken kann hinterlegt werden, welche Kunden Bauunternehmer sind und welche nicht, was die wiederkehrende Rechnungsstellung vereinfacht.

Auch die elektronische Rechnungsstellung (E-Invoicing) gewinnt an Bedeutung. Ab bestimmten Auftragsvolumina oder bei öffentlichen Auftraggebern ist die elektronische Rechnung bereits Pflicht. Diese muss alle Anforderungen einer ordnungsgemäßen Rechnung erfüllen, einschließlich der korrekten Angaben nach § 13b UStG. Strukturierte Datenformate wie XRechnung oder ZUGFeRD ermöglichen eine automatisierte Verarbeitung und reduzieren Fehlerquellen. Handwerker sollten in moderne, rechtssichere Software investieren und ihre Mitarbeiter entsprechend schulen. Die Digitalisierung bietet große Chancen zur Effizienzsteigerung, erfordert aber auch kontinuierliche Weiterbildung.

Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Verbänden

Bei allen Bemühungen um Verständnis und korrekte Anwendung von § 13b UStG sollten Handwerker nicht zögern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein qualifizierter Steuerberater, der mit den Besonderheiten der Baubranche vertraut ist, kann nicht nur bei der laufenden Buchhaltung unterstützen, sondern auch präventiv beraten und vor kostspieligen Fehlern schützen. Die Kosten für steuerliche Beratung sind als Betriebsausgaben absetzbar und rechnen sich in der Regel durch vermiedene Steuernachzahlungen und Strafen.

Auch Handwerksinnungen und Berufsverbände bieten wertvolle Unterstützung. Sie veranstalten Seminare und Workshops zu steuerlichen Themen, stellen Informationsmaterial bereit und vermitteln Kontakte zu spezialisierten Beratern. Der Austausch mit Kollegen in Innungsversammlungen oder Netzwerktreffen kann ebenfalls hilfreich sein, um von den Erfahrungen anderer zu lernen. Viele Verbände bieten auch Musterformulare und Checklisten an, die die praktische Umsetzung erleichtern. Die Mitgliedschaft in solchen Organisationen ist daher für Handwerksbetriebe meist eine lohnende Investition.

Fazit und Handlungsempfehlungen

Die korrekte Anwendung von Bauleistungen 13b UStG ist für Handwerksbetriebe unverzichtbar, aber durchaus zu bewältigen. Die wichtigsten Punkte lassen sich wie folgt zusammenfassen: Prüfen Sie bei jedem Auftrag, ob es sich um eine Bauleistung handelt und ob der Auftraggeber ein Bauunternehmer ist. Stellen Sie Rechnungen im Reverse-Charge-Verfahren korrekt aus mit allen erforderlichen Angaben und dem Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Fordern Sie Freistellungsbescheinigungen an, um den Steuerabzug nach § 48b EStG zu vermeiden. Dokumentieren Sie alle relevanten Informationen sorgfältig und bewahren Sie Unterlagen mindestens zehn Jahre auf.

Investieren Sie in geeignete Software und Schulungen für Ihre Mitarbeiter. Ziehen Sie im Zweifel einen Steuerberater hinzu und nutzen Sie die Angebote von Innungen und Verbänden. Halten Sie sich über Gesetzesänderungen und neue Rechtsprechung auf dem Laufenden. Mit diesen Maßnahmen können Sie sicherstellen, dass Ihr Betrieb die komplexen Regelungen des § 13b UStG korrekt umsetzt und gleichzeitig die damit verbundenen Liquiditätseffekte optimal managt. Die anfängliche Investition in Verständnis und Prozesse zahlt sich langfristig durch Rechtssicherheit, Zeitersparnis und ein gutes Verhältnis zum Finanzamt aus. Handwerker, die diese Regelungen beherrschen, haben einen klaren Wettbewerbsvorteil und können sich auf ihr Kerngeschäft – die Erbringung hochwertiger Bauleistungen – konzentrieren.